Der Umstieg auf klimaneutrale Technologien und Energieträger ist zentral für die Industrietransformation. Um klimapolitische Ziele zu erreichen, müssen Industrieanlagen massiv umgebaut werden, während eine stabile und sichere Energieinfrastruktur diese Anlagen versorgt. Der sukzessive Umbau und die Anpassung beider Systeme erfordern flexible Energieerzeugung, -transport, -speicherung und -verbrauch. Industrieflexibilität ist entscheidend, um die meist konstante Betriebsweise der Prozesse an die schwankende Energieerzeugung aus erneuerbaren Energien anzupassen. Ziel ist es, technische Lösungen für mehr Anpassungsfähigkeit der Industrieprozesse einzusetzen und gleichzeitig Produktionsqualität und Wettbewerbsfähigkeit zu bewahren. Regulatorische, wirtschaftliche und technische Rahmenbedingungen spielen dabei eine wichtige Rolle.

Industrie und Energiewende: Herausforderungen und Chancen

Der massive Ausbau erneuerbarer Energieanlagen erhöht den Anteil grünen Stroms im deutschen Energiemix. Bei viel Sonne und Wind sinken die Energiepreise für Unternehmen. Um auf die Schwankungen des Energiesystems zu reagieren, können Industrieabnehmer ihre Lastgänge leicht anpassen. Die größte Herausforderung besteht darin, die Produktionsprozesse so präzise zu steuern, dass die Produktqualität erhalten bleibt und die Anlagen durch Lastverschiebungen nicht gefährdet werden. Derzeit sind solche Verschiebungen nur für wenige Stunden technisch machbar. Deshalb müssen Industrie und Energienetz zusammenarbeiten, um Flexibilität zu ermöglichen. Die Studie „Flexibilisierung elektrifizierter Industrieprozesse“ beleuchtet diese Herausforderungen und die Chancen, die der Übergang zur Flexibilisierung bietet.

Erklärfilm zur Studie „Flexibilisierung elektrifizierter Industrieprozesse“

Herausforderung Energiemanagement – von Abregelung zu Innovation

Die überschüssige Energie muss rechtzeitig von den Erzeugungsanlagen abgenommen werden. Dafür müssen sowohl Netze als auch Industrieverbraucher technisch vorbereitet sein. Deutsche Industrieunternehmen verschieben ihre Lasten bereits dort, wo es möglich ist, stoßen dabei aber an technische Grenzen. Sinkt die Nachfrage, fällt der Energiepreis und erreicht oft negative Werte. Finden sich keine Abnehmer für den Überschussstrom, müssen Wind- und Solaranlagen häufig gedrosselt werden. Allein 2023 gingen dadurch etwa fünf Prozent der gesamten Energiemenge Deutschlands verloren. Um solche Verluste zu vermeiden und gleichzeitig Industrieprozesse mit erneuerbaren Energien zu versorgen, sind technische Lösungen wie zentrale und dezentrale Speicher, grüne Wasserstoffelektrolyseure und der Umbau von Industrieanlagen nötig.

Herausforderung Investitionen: Wie Unternehmen sich auf die Energiewende einstellen

Der Ausbau des Anlagenparks fordert energieintensive Unternehmen heraus. Zwei Technologierichtungen prägen derzeit die Transformation:

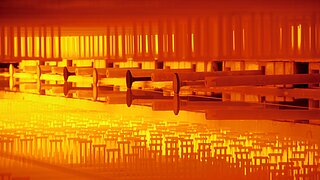

- elektrifizierte Prozessanlagen (wie z. B. Elektroöfen, voll elektrifizierte Schmelzwannen)

- Der Wechsel von Erdgasbrennern auf solche, die grünen Wasserstoff nutzen

Dieser Umbau erfordert enorme Investitionen. Damit Unternehmen langfristig planen können, müssen Betriebs-, Energie- und Sonderkosten wie Netzentgelte für die nächsten 20 Jahre kalkulierbar sein. Über Jahre hinweg profitierten Unternehmen und Kraftwerke von konstanter Energieerzeugung und -verbrauch. Die hohe Zahl an Verbrauchsstunden sicherte ihnen durch das Bandlastprivileg eine Befreiung von höheren Netzentgelten. Diese Regelung fördert jedoch keine Flexibilität – im Gegenteil. Deshalb hat die Bundesnetzagentur eine Netzentgeltreform angestoßen, die 2026 in Kraft tritt.

Flexibilität heißt Resilienz

Die Energiekrise 2022 hat nicht nur die deutsche Wirtschaft, sondern auch andere EU-Staaten durch steigende Energiepreise und Abhängigkeit von importierten fossilen Energiestoffen hart getroffen. Dies führte zu einem Rückgang der europäischen Industrieproduktion und verstärkte den Druck, die Industrietransformation anzugehen. Eine flexible und resiliente Energieinfrastruktur auf Basis erneuerbarer Energien erfordert einen transparenten und stärker kooperativen Energiehandel auf dem europäischen Markt. Die EU-Strommarktreform soll den Großhandelsmarkt besser vor Manipulation schützen, die Markttransparenz und -integrität stärken und das Vertrauen der Öffentlichkeit zurückgewinnen. Neue Interkonnektoren zwischen EU-Staaten, grenzübergreifende Infrastrukturen, große Speicheranlagen und Energy Hubs können eine stabile und sichere Energieversorgung schaffen. Sie garantieren deutschen und europäischen Industrieunternehmen Versorgungssicherheit und fördern so den Anreiz zur Transformation.

Kontakt

María de la Garza

Referentin Think Tank und Strategische Vorhaben

0355 47889-165

E-Mail schreiben

weitere Informationen

Kontakt

Anna Malakhova-Lehe

Referentin Think Tank und Strategische Vorhaben

0355 47889-120

E-Mail schreiben

weitere Informationen

Flexibilisierung elektrifizierter Industrieprozesse

Studie | KEI, 2024

Download und Bestellung

KEI Podium 2024 „Industrielle Flexibilitätspotenziale im europäischen Kontext“

Drei Fragen an...

Copyright: privat

François Beaude, ACER

In dem englischsprachigen Kurzinterview spricht François Beaude über die europäische Energiemarktreform und die Herausforderungen für EU-Mitgliedsstaaten.

Copyright: TenneT

Katrin Düning, Tenne T

Im Kurzinterview spricht Katrin Düning über die Abregelung von erneuerbaren Energieanlagen sowie die Gewährleistung von Netzstabilität in Übertragungsnetzen.

Copyright: privat

Christiane Nelles, Bundesverband Glasindustrie e. V.

In unserem Interview spricht Christiane Nelles über die Position der Glasbranche gegenüber dem Thema Flexibilisierung sowie den Einsatz von Hybridtechnologien.